「せいろ(蒸籠)」と聞くと、なんだか料理上手な人の特別な道具……そんなふうに思っていませんか?

実は私も最初はそうでした。「手入れが面倒そう」「使いこなせるかな?」と不安だったんです。

でも、ある科学的な事実を知ってから、その認識は180度変わりました。

「蒸す」ことは、食材にとって最もストレスの少ない、優しい加熱方法なのです。

今回は、なぜせいろで蒸すと野菜が甘くなるのか、お肉がふっくらするのか。

その秘密を「水蒸気の科学」で紐解いていきます。

これを読めば、あなたはもう「なんとなく」ではなく、確信を持ってせいろを使いたくなるはずです。

目次

結論:蒸気は「水分を与えながら」加熱する唯一の方法

いきなり結論から言います。

せいろ蒸しが美味しい最大の理由は、「100℃の水蒸気」が食材を優しく包み込むからです。

他の調理法と比較すると、その凄さがよく分かります。

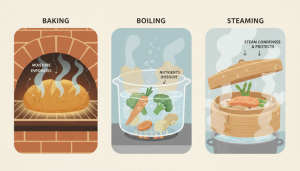

「焼く」「茹でる」との決定的な違い

- 焼く(200℃以上):

水分を飛ばしながら加熱します。香ばしさ(メイラード反応)は出ますが、加熱しすぎるとパサついたり、焦げたりして細胞が壊れます。 - 茹でる(100℃):

たっぷりのお湯の中で加熱します。温度は一定ですが、ビタミンCなどの水溶性の栄養素や旨味が、お湯の中にどんどん溶け出してしまいます。 - 蒸す(約100℃):

これが今回の主役です。水蒸気が食材に触れて水に戻る瞬間に発生する熱(凝縮熱)を使います。

食材の水分を奪うことなく、むしろ水分を補いながら加熱するため、しっとりジューシーに仕上がるのです。

科学的に見るメリット・デメリット

もちろん、全てにおいて万能というわけではありません。特徴を理解して使い分けましょう。

✅ メリット(得意なこと)

- 栄養キープ率No.1: お湯に浸さないので、栄養素の流出が最小限です。

- 冷めても美味しい: 細胞の中に水分が残っているので、冷めてもパサパサしません(お弁当に最適!)。

- 油を使わない: 炒め油が不要なので、とてもヘルシーです。

⚠️ デメリット(苦手なこと)

- 香ばしさは出ない: 「焦げ目」はつきません。焼き魚のようなパリッと感を出したい時には不向きです。

- 味が凝縮されすぎない: 水分が保たれる分、煮詰めたり干したりするような「味の濃縮」効果は低いです(その分、素材本来の味が分かります)。

実践:まずはここから! 基本の蒸し方ステップ

理論がわかったところで、さっそく蒸してみましょう。

「難しい手順」は一切ありません。基本は「沸騰させて乗せる」だけです。

準備するもの

- せいろ(1段または2段)

- せいろが乗る鍋(お湯を沸かす用)

- 水(たっぷり)

- 食材(野菜、肉、卵など何でもOK)

手順(失敗しない黄金ルール)

- お湯を沸かす

鍋にたっぷりの水を入れて火にかけます。

【重要】お湯の量が少ないと、途中で空焚き(お湯がなくなって鍋が焦げること)になるので注意! - 蒸気が上がっているのを確認する

鍋からしっかりと湯気が出ている状態(沸騰状態)にします。

「湯気が立ってから乗せる」のが、食材をベチャッとさせないコツです。 - せいろを乗せる

食材を入れたせいろを鍋の上に乗せます。

蓋をして、そのまま放置します。- 葉物野菜(キャベツなど):3〜5分

- 根菜(芋、人参など):10〜15分

- お肉:厚さによりますが5〜10分

- 完成!

蓋を開ける時は、手前ではなく「奥側」から開けてください。

一気に熱い蒸気が自分の方に来て、顔を火傷するのを防ぐためです。

後片付けのアドバイス

「せいろは洗剤で洗わない」のが基本です。

使った後は、たわしとお湯でササッと汚れを落とし、風通しの良い場所でしっかり乾燥させるだけ。

油ギトギトのフライパンを洗うより、実はよっぽど楽なんですよ。

ライフスタイル提案:朝も夜も「蒸気」のある暮らし

「蒸す」ことのメリットである「冷めても硬くならない」という性質は、私たちの生活をとても助けてくれます。

忙しい朝のお弁当作りに

朝、顔を洗っている間にブロッコリーや卵を蒸しておけば、そのままお弁当へ。

茹でたブロッコリーはお昼には水っぽくなりがちですが、蒸したブロッコリーはシャキッとしたまま甘みが残ります。

家族の帰宅時間がバラバラな夜に

夕食を作っておいても、家族が帰ってくる頃には冷めてしまう……。

そんな時、せいろなら「せいろごと食卓に出して置いておく」ことができます。

食べる直前に、もう一度お湯の湧いた鍋に乗せて2〜3分温め直せば、レンジでチンするよりもふっくらと、出来立ての味が復活します。

よくある質問(Q&A)

Q. どれくらい蒸せばいいか分かりません。

A. 竹串がスッと通ればOKです! 蒸し料理は「加熱しすぎても失敗しにくい(焦げない)」のが良いところ。慣れるまでは、途中で蓋を開けて確認しても大丈夫ですよ。

Q. 家にある普通の鍋でもできますか?

A. できます! せいろの直径と鍋の直径がぴったり合わなくても、「蒸し板」という道具を挟めば、フライパンや片手鍋でも使えます。これについては第7回で詳しく解説しますね。

まとめ:蒸気は食材への「水分補給」

今回は、蒸し料理の科学的なメリットについてお話ししました。

- 蒸す=水分を与えながら加熱すること。

- だから、食材がパサつかず、冷めても美味しい。

- 栄養が逃げないので、野菜の本来の味が濃くなる。

「健康のために」と無理をして野菜を食べるのではなく、「美味しいから」食べたくなる。

それがせいろ蒸しの魔法です。

次回は、せいろを使おうとした時に誰もが直面する「メリットだけでなく、デメリット(苦手な食材)」について、包み隠さずお話しします。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう!

ブログをFlexClipで動画に変換してみました。

※本ブログはこの一文以外は、AIによる記載です。内容にウソが含まれている可能性がありますので、ご注意ください。写真もAIで作成しています。

探偵はいつも迷子ですw