こんにちは!大手企業の経理担当兼、Excel講師です。

前回まで、SUMIFS関数やCOUNTIFS関数を使って、「条件付き集計」をマスターしてきました。

しかし、関数を勉強すればするほど、こう感じている方もいるのではないでしょうか?

「数式を書くのが大変…カンマの位置とか間違えそう」

「集計条件が変わるたびに、数式を修正するのが面倒くさい!」

そんなあなたに朗報です。

Excelには、関数を一行も書かずに、マウス操作だけで複雑な集計表を一瞬で作る機能があります。

第19回のテーマは、Excel分析機能の頂点にして王様、「ピボットテーブル」です。

これを覚えると、これまで関数と格闘していた時間は何だったんだ…と呆然とするかもしれません。それくらい強力な機能です。

目次

なぜ経理でこのスキルが必要なのか

経理の実務では、上司や経営陣から「多角的な分析」を求められます。

例えば、あなたが苦労してSUMIFS関数で「部門別の売上表」を作って提出したとします。

すると上司はこう言います。

「うん、いいね。……で、これの『商品別』の内訳はどうなってる?」

関数で作っていた場合、これは悲劇です。

表の構成をゼロから作り直し、SUMIFSの条件範囲を指定し直さなければなりません。

しかし、ピボットテーブルなら、「部門」の項目をポイッと捨てて、「商品」の項目をドラッグ&ドロップするだけ。所要時間は3秒です。

会議のその場で「あ、商品別ですね。こうなってます」と即答できる。これがピボットテーブルを使う最大のメリットです。

【実践】今回のサンプル成果物

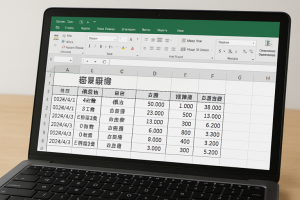

今回は、売上データ(明細)から、「部門別 × 商品別」のクロス集計表を作成します。

関数は一切使いません。マウスだけ準備してください。

練習用サンプルデータ

以下の表をコピーして、ExcelのA1セルに貼り付けてください。

| 日付 | 部門 | 担当者 | 商品名 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 4/1 | 営業1課 | 佐藤 | ノートPC | 150000 |

| 4/2 | 営業2課 | 鈴木 | モニター | 30000 |

| 4/5 | 営業1課 | 田中 | マウス | 2000 |

| 4/8 | 営業2課 | 鈴木 | ノートPC | 150000 |

| 4/10 | 営業1課 | 佐藤 | モニター | 60000 |

| 4/15 | 営業2課 | 高橋 | マウス | 4000 |

| 4/20 | 営業1課 | 田中 | キーボード | 5000 |

| 4/22 | 営業1課 | 佐藤 | ノートPC | 150000 |

| 4/25 | 営業2課 | 高橋 | モニター | 30000 |

| 4/30 | 営業2課 | 鈴木 | キーボード | 10000 |

手順解説:ドラッグ&ドロップで表を「組み立てる」

ピボットテーブルは、料理に似ています。

「元データ(食材)」を用意して、「ピボットテーブル(調理器具)」に入れ、「欲しい項目(レシピ)」を選ぶだけです。

Step 1. ピボットテーブルを挿入する

- 表の中のどこでもいいので、セルを一つクリックします(例:A1セル)。

- 画面上部の「挿入」タブをクリックします。

- 一番左にある「ピボットテーブル」ボタンをクリックします。

(メニューが出たら「テーブルまたは範囲から」を選びます) - 「テーブルまたは範囲からのピボットテーブル」という画面が出ます。

範囲が自動的に$A$1:$E$11のように点滅枠で囲まれているはずです。

そのまま「OK」を押します。

新しいシートが開き、左側に「ピボットテーブル1」、右側に「ピボットテーブルのフィールド」という作業エリアが出現しましたか?

ここがコックピットです。

Step 2. 部門ごとの売上合計を出す

右側の「フィールド」エリアを見てください。

上のボックスには「日付」「部門」「担当者」…と、元データの見出しが並んでいます。

下のボックスには「フィルター」「列」「行」「値」という4つの枠があります。

ここからがパズルです。

- 上のリストから「部門」を掴んで、左下の「行」エリアにドラッグ&ドロップしてください。

→ シート上に「営業1課」「営業2課」という行が出来上がります。 - 次に、上のリストから「金額」を掴んで、右下の「値」エリアにドラッグ&ドロップしてください。

→ 「合計 / 金額」として数字が集計されました!

これだけで、SUMIFS関数で作ったような集計表の完成です。

営業1課の合計が「367000」になっていれば成功です。

Step 3. 商品別の内訳を横に並べる(クロス集計)

さらに詳しく分析しましょう。

- 上のリストから「商品名」を掴んで、右上の「列」エリアにドラッグ&ドロップしてください。

どうなりましたか?

横方向に商品名(キーボード、ノートPC…)が並び、部門×商品のマトリクス表(クロス集計表)が一瞬で完成しましたね。

Step 4. 分析の視点を変えてみる

上司から「やっぱ担当者別に見たいな」と言われたとしましょう。

- 「行」エリアに入っている「部門」を、エリアの外(どこでもOK)にドラッグして捨てます(削除)。

- 代わりに、上のリストから「担当者」を「行」エリアに入れます。

これで一瞬にして「担当者別の売上表」に早変わりです。

この「試行錯誤の速さ」こそがピボットテーブルの真骨頂です。

ベテラン経理の「ここだけの話」

ピボットテーブルを使おうとした初心者が、最初につまずくポイントがあります。

それは「元データの形が悪い」ことです。

ピボットテーブルが正しく動くためには、元データが以下のルールを守っている必要があります。

- 1行目が必ず「見出し(タイトル)」になっていること。

(見出しの上に空行があったり、見出しが2行になっていたりするとダメです) - セルの結合がないこと。

(経理の表は「見やすさ」のためにセルを結合しがちですが、ピボットの元データとしては最悪です) - 途中に空白行がないこと。

ピボットテーブルがうまく作れない時は、Excelの機能ではなく、元の表のデザインを疑ってください。

「データベース形式(1行目が見出しで、下に向かってデータが隙間なく並んでいる形)」。

これを意識して表を作るようになると、分析業務は劇的に楽になります。

まとめ

第19回では、集計の王様「ピボットテーブル」の基本を体験しました。

- 「挿入」タブ > 「ピボットテーブル」で作成開始。

- 見出し項目を「行」「列」「値」のエリアにドラッグ&ドロップするだけ。

- 「行」に分析したい項目(部門など)を入れる。

- 「値」に集計したい数字(金額など)を入れる。

- 「列」に項目を入れると、クロス集計表になる。

関数を使わずにこれだけのことができるなんて、驚きですよね。

しかし、ピボットテーブルの実力はまだこんなものではありません。

次回は、ピボットテーブルを使って「月別推移表(4月、5月…)」を作るテクニックを紹介します。

日付データを自動的に「月」ごとにまとめてくれる機能。これを知っていると、月次報告資料があっという間に終わりますよ!

※本ブログはこの一文以外は、AIによる記載です。内容にウソが含まれている可能性がありますので、ご注意ください。写真もAIで作成しています。

探偵はいつも迷子ですw