こんにちは!大手企業の経理担当兼、Excel講師です。

VLOOKUP関数やIFERROR関数を覚えて、自動転記ができるようになると、Excelが楽しくなってきますよね。

しかし、どんなに完璧な数式を組んでも、たった一つの「入力ミス」ですべてが台無しになることがあります。

例えば、あなたは「営業部」と入力したつもりでも、実際には指が滑って「営業ブ」になっていたり、「営業部 」(後ろにスペースが入っている)になっていたり…。

第14回のテーマは、こうした入力ミスを物理的に防ぐ「プルダウンリスト(ドロップダウンリスト)」の作成方法です。

手入力を禁止し、リストから選ばせる。この「入力規則」という機能を使いこなせば、あなたの作るファイルは「誰が使ってもミスが起きない鉄壁のツール」になります。

目次

なぜ経理でこのスキルが必要なのか

経理の現場には、「表記揺れ(ひょうきゆれ)」という恐ろしい敵がいます。

例えば、社員に経費精算書を入力してもらう時、部署名を自由に手入力させるとどうなるでしょうか?

- 営業部

- 営業第一部

- 営一

- Sales Div.

同じ部署を指しているのに、書き方がバラバラ。

これでは、後でピボットテーブルやSUMIF関数で集計しようとした時に、「営業部」と「営業第一部」が別の部署として集計されてしまい、正しい数字が出ません。

いちいち手作業で「営一」を「営業第一部」に修正するのは、時間の無駄です。

最初から「決められた選択肢以外は入力できないようにする」。これが経理における効率化と正確性の鍵です。

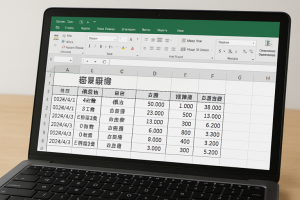

【実践】今回のサンプル成果物

今回は、経費精算書の「部署名」と「勘定科目」を、手入力ではなくリストから選択できるように設定します。

練習用サンプルデータ

以下の表をコピーして、ExcelのA1セルに貼り付けてください。

| ▼設定用マスタ | ▼経費精算入力欄 | |||

|---|---|---|---|---|

| 部署リスト | 科目リスト | 部署(選択) | 勘定科目(選択) | |

| 営業部 | 旅費交通費 | (ここに入力規則) | (ここに入力規則) | |

| 開発部 | 消耗品費 | (ここに入力規則) | (ここに入力規則) | |

| 総務部 | 会議費 | (ここに入力規則) | (ここに入力規則) | |

| 経理部 | 交際費 | (ここに入力規則) | (ここに入力規則) |

画面構成:

A列・B列:選択肢の元ネタ(マスタ)です。通常は別シートに隠すことが多いですが、練習用に同じシートに置いています。

D列・E列:ここに入力規則を設定します。

手順解説:3ステップで「▼」を作る

Excelの機能名は「データの入力規則」と言います。

「変なデータを入力させないためのルール作り」という意味です。

Step 1. 選択肢(リスト)を準備する

まず、A列とB列にリストの中身が入力されていることを確認してください。

実務では、このリストを「マスタ」という名前の別シートに作っておくのが一般的です。

Step 2. 設定したいセルを選択する

リストを表示させたい場所(入力欄)を選択します。

- D3セルからD6セル(部署を入力する欄)をドラッグして選択します。

Step 3. 「データの入力規則」を設定する

ここが今回のハイライトです。

- メニューを開く

「データ」タブをクリックし、「データツール」グループの中にある「データの入力規則」というボタンをクリックします。

(ショートカット:Alt→A→V→V) - 「リスト」を選ぶ

設定画面が開きます。「入力値の種類」というところ最初は「すべての値」になっています。

ここをクリックして「リスト」に変更してください。 - 「元の値」を指定する

「元の値」というボックスにカーソルを置きます。

シート上の A3からA6 (部署リストの中身)をドラッグして選択してください。

ボックスに=$A$3:$A$6と入ればOKです。 - OKを押す

これで完了です!

D3セルをクリックしてみてください。右側に「▼」マークが出ましたか?

クリックすると「営業部」「開発部」…とリストが表示され、選べるようになっています。

★追加練習:

E列(勘定科目)も同じ手順で設定してみましょう。

「元の値」には B3からB6 を指定します。

Step 4. 入力ミスをテストする

本当にミスを防げるか試してみましょう。

D3セルに、リストにない言葉(例:「企画部」や「営業」)をキーボードで手入力して、Enterキーを押してみてください。

「この値は、このセルに定義されているデータ入力規則の制限を満たしていません。」

というエラーメッセージが出て、入力が拒否されましたね?

これで、勝手な略称や誤字脱字は物理的に不可能になりました。

ベテラン経理の「ここだけの話」

リストを作った後に、よく相談されるのが「選択肢が増えた時にどうすればいいの?」という問題です。

例えば、「人事部」という新しい部署ができたとします。

A7セルに「人事部」と書き足しても、さっきの設定範囲は $A$3:$A$6 までなので、リストには出てきません。

これを防ぐためのプロの技を2つ紹介します。

- 少し広めに範囲指定しておく(簡易版)

「元の値」を選ぶ時に、あらかじめ$A$3:$A$10のように空白セルを含めて広めに設定しておきます。

(リストの中に空白の選択肢が出てしまいますが、手軽です) - 「名前の定義」を使う(推奨版)

リスト範囲(A3:A6)を選択し、数式バーの左にある「名前ボックス」に「部署リスト」と名前をつけます。

入力規則の元の値に=部署リストと入力します。

こうしておけば、後で「名前の管理」から範囲を修正するだけで、すべての入力規則が一括更新されます。

経理の仕事は「作って終わり」ではありません。

「来年、組織変更があったらどうなるか?」まで想像して作れるようになれば、あなたはもう初心者ではありません。

まとめ

第14回では、入力ミスを根絶する「プルダウンリスト(データの入力規則)」を学びました。

- 手入力は「表記揺れ」の元。集計ミスの原因になる。

- 「データ」タブ > 「データの入力規則」から設定する。

- 入力値の種類を「リスト」にし、選択肢の範囲を指定する。

- これにより、リストにない値は入力できなくなる(エラーになる)。

自分だけでなく、チームメンバーに入力してもらうファイルには、必ずこの設定を入れておきましょう。

「あ、選択式にしてくれたんだ!楽だね!」と感謝されつつ、データも正確になる。まさに一石二鳥です。

次回は、Excelの基本にして奥義、「IF(イフ)関数」を深掘りします。

「もし金額が〇〇円以上なら…」といった条件分岐を使いこなして、判断業務すらも自動化してしまいましょう!

※本ブログはこの一文以外は、AIによる記載です。内容にウソが含まれている可能性がありますので、ご注意ください。写真もAIで作成しています。

探偵はいつも迷子ですw